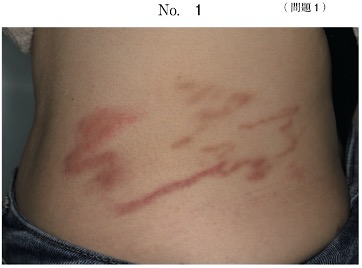

問 1

40歳女性. 生しらうおの食歴がある. 皮膚病変を示す. 考えられる寄生虫はどれか.

- 鞭虫

- 肝吸虫

- 顎口虫

- 東洋毛様線虫

- 日本海裂頭条虫

3

問 2

病原体と染色法の組合せで正しいのはどれか.

- マラリア − Kinyoun抗酸染色

- 赤痢アメーバ − Hematoxylin染色

- トキソプラズマ − 墨汁染色

- リーシュマニア − Kohn染色

- クリプトスポリジウム − Giemsa染色

2

問 3

囊虫症をきたすのはどれか.

- 多包条虫

- 単包条虫

- 無鉤条虫

- 有鉤条虫

- 日本海裂頭条虫

4

問 4

パニック値で誤っているのはどれか.

- 基準は施設ごとに異なる

- 生理機能検査が含まれる

- 対応不可能な値のことである

- 生命に危険がある値のことである

- 報告方法はあらかじめ取り決めをしておく

3

問 5

病院内において不適切な行為はどれか.

- 診療放射線技師が腹部超音波検査を行った

- 倫理委員会の承認を受けた研究に残余検体を使用した

- 採血を行った際 , 患者の氏名に加えて生年月日を尋ねた

- ベッドサイド検査の際 , 患者確認のために患者情報をプリントアウトして持参した

- 医師の電話指示により , 臨床検査技師が医師名で電子カルテを開いて検査オーダーを入力した

5

問 6

尿試験紙による尿蛋白検査で正しいのはどれか.

- 感度は50-100mg/dLである

- アスコルビン酸の影響を受ける

- 強アルカリ尿では偽陽性となる

- 蛋白の種類で反応性に差異はない

- 感度はスルホサリチル酸法より高い

3

問 7

結核性髄膜炎でみられる脳脊髄液所見はどれか.

- 膿性

- Cl濃度低下

- 蛋白細胞解離

- 血糖と同程度の糖濃度

- 好酸球優位の細胞増多

2

問 8

PCR法で正しいのはどれか.

- Tm値が低いと特異性が高くなる

- プライマー濃度は10μM以上にする

- 増幅しにくい場合にはアニーリング温度を上げる

- プライマーの塩基配列はGC含有量を20%前後にする

- アニーリング温度はプライマーのTm値以下に設定する

5

問 9

染色体で正しいのはどれか.

- ヒト体細胞の染色体数は23である

- 染色体の両端部は動原体蛋白に覆われている

- 染色体中心部のくびれたDNA領域をテロメアという

- ヌクレオソームはDNA鎖とヒストン8量体から成る

- 1本の染色体から複製された染色体を相同染色体と呼ぶ

4

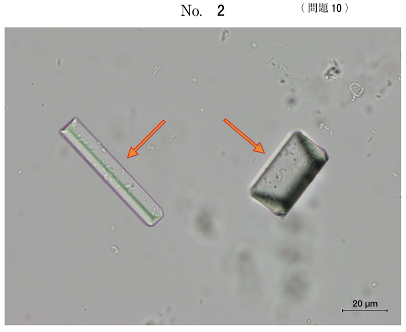

問 10

尿沈渣の無染色標本を示す. 矢印で示した結晶はどれか.

- 尿酸

- シスチン

- ビリルビン

- コレステロール

- リン酸アンモニウムマグネシウム

5

問 11

一次救命処置〈 basic life support:BLS 〉に含まれないのはどれか.

- 気道確保

- 胸骨圧迫心マッサージ

- 自動体外式除細動器〈 AED 〉の使用

- 静脈路確保

- 人工呼吸

4

問 12

慢性腎不全で上昇するのはどれか.

- 血清尿酸

- 血清総蛋白

- 糸球体濾過量

- 血清エリスロポエチン

- 血清活性型ビタミンD3

1

問 13

診断の根拠になる自己抗体と疾患の組合せはどれか.

- 抗平滑筋抗体 − リウマチ熱

- 抗ミトコンドリア抗体 − 強皮症

- 抗CCP抗体 − Behçet病

- 抗RNP抗体 − 混合性結合組織病〈 MCTD 〉

- 抗TSH受容体抗体 − Sjögren症候群

4

問 14

急性心筋梗塞発症時に血中濃度が上昇しないのはどれか.

- ALP

- CK-MB

- LD

- 心筋トロポニンT

- 心臓型脂肪酸結合蛋白〈 H-FABP 〉

1

問 15

プリオン病はどれか.

- Alzheimer病

- Creutzfeldt-Jakob病

- Guillain-Barré症候群

- Parkinson病

- 進行性筋ジストロフィ

2

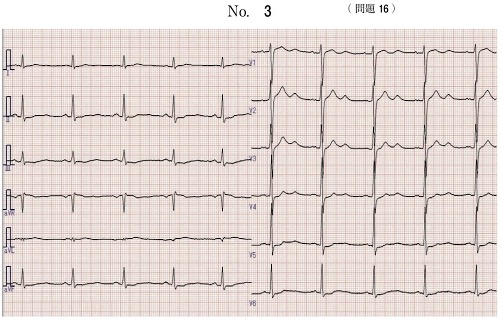

問 16

標準12誘導心電図を示す. 考えられるのはどれか.

- 高K血症

- 高Ca血症

- 高Na血症

- 低K血症

- 低Ca血症

4

問 17

トレッドミル負荷試験で正しいのはどれか.

- 未治療の不安定狭心症は検査の適応である

- 目標心拍数を性別、身長と体重から求める

- 電極は安静12誘導心電図と同じ部位に付ける

- 患者が下肢の疲労で運動の中止を希望したら中止する

- 運動中止時 , 心電図記録を終了する

4

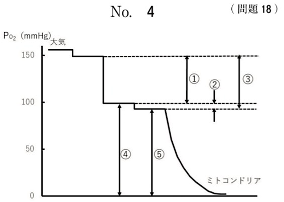

問 18

健康成人の大気からミトコンドリアまでの酸素カスケードを示す. 肺胞気-動脈血酸素分圧較差はどれか.

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

2

問 19

クロージングボリューム〈 CV 〉測定における単一呼出曲線で正しいのはどれか.

- 第Ⅰ相のN2濃度は約80%である

- 第Ⅱ相は肺胞のみから呼出されるガスによる

- 第Ⅲ相で認められる振動は計測用の管の共振によって発生する

- 第Ⅳ相の傾きは第Ⅲ相の傾きよりも大きい

- 第Ⅳ相はCV位から安静呼気位までに相当する

4

問 20

二酸化炭素排出量が一定のとき動脈血二酸化炭素分圧と反比例の関係にあるのはどれか.

- 一回換気量

- 最大換気量

- 死腔換気量

- 肺胞換気量

- 分時換気量

4

問 21

筋萎縮性側索硬化症患者の萎縮が明らかな筋における針筋電図検査で認める所見はどれか. 2つ選べ.

- 急速動員

- 陽性鋭波

- 完全干渉波形

- 線維束自発電位

- 短持続低振幅電位

2 , 4

問 22

検査部位の皮膚温度が30℃と低い状態で検査を行う場合 , 神経伝導検査への影響で正しいのはどれか.

- 刺激閾値が低下

- 伝導速度が低下

- 記録波形が多相化

- 記録波形の振幅が低下

- 記録波形の持続時間が短縮

2

問 23

脳波の記録法で正しいのはどれか. 2つ選べ.

- 電極配置は国際10-20法を基本とする

- 基準電極導出法は耳朶電極を基準とする

- 過呼吸賦活は1分間に40~45回で施行する

- 電極と頭皮との接触抵抗は記録に影響しない

- 時定数を上げると低周波ノイズが低減される

1 , 2

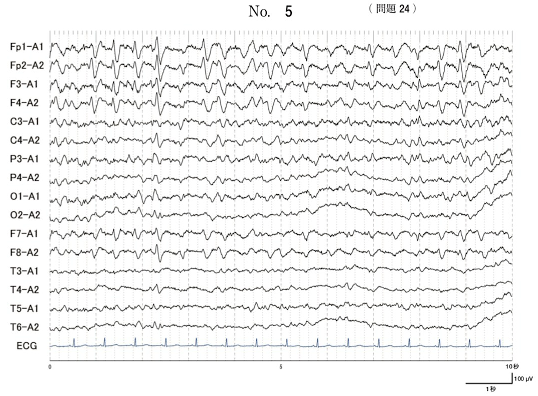

問 24

62歳女性. 慢性肝疾患のため通院中である. 意識障害が出現し記録した脳波を示す. 所見はどれか.

- 三相波

- 徐波群発

- 棘徐波複合

- 周期性同期性放電

- ヒプスアリスミア

1

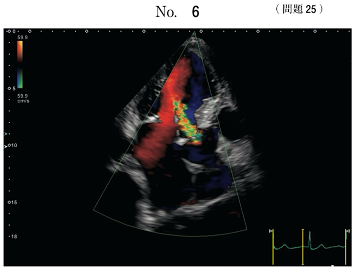

問 25

心尖部長軸像のカラードプラ像を示す. 最も考えられるのはどれか.

- 僧帽弁狭窄症

- 大動脈弁狭窄症

- 心室中隔欠損症

- 僧帽弁閉鎖不全症

- 大動脈弁閉鎖不全症

5

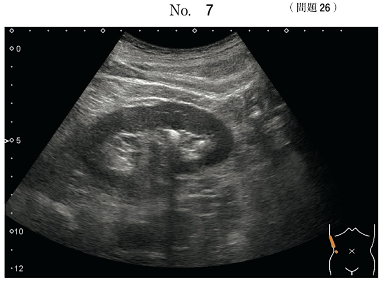

問 26

右側腹部超音波像を示す. 最も考えられるのはどれか.

- 水腎症

- 腎結石

- 腎囊胞

- 尿管結石

- 腎細胞癌

2

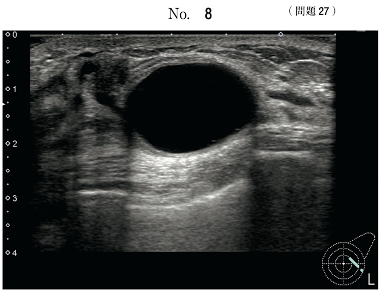

問 27

乳房の超音波像を示す. 正しいのはどれか. 2つ選べ.

- 形状不整

- 境界不明瞭

- 内部無エコー

- 縦横比1.0以上

- 後方エコーの増強

3 , 5

問 28

MRI検査で誤っているのはどれか.

- T2強調画像では水は高信号に描出される

- T1強調画像では脂肪は高信号に描出される

- MRアンジオグラフィ〈 MRA 〉には造影剤を要する

- 拡散強調画像では超急性期脳梗塞巣の描出が可能である

- T2*強調画像はT2強調画像より出血・石灰化の検出に鋭敏である

3

問 29

ビリルビンで正しいのはどれか.

- 尿中には非抱合型が排泄される

- 抱合型はタウリンと結合している

- 抱合型は非抱合型より酸化されやすい

- 非抱合型は抱合型より光に対して不安定である

- δビリルビンは抱合型にグロブリンが結合している

4

問 30

加水分解酵素はどれか.

- ALP

- AST

- CK

- γ-GT

- LD

1

問 31

アルドステロンの作用はどれか.

- 骨形成

- 脂質合成

- Na再吸収

- 血糖値低下

- 心拍数上昇

3

問 32

高エネルギー化合物で最も高いエネルギーをもつのはどれか.

- ATP

- ピロリン酸

- アセチルCoA

- クレアチンリン酸

- ホスホエノールピルビン酸

5

問 33

蛋白質の含有率が最も高いのはどれか.

- HDL

- IDL

- LDL

- VLDL

- カイロミクロン

1

問 34

必須アミノ酸はどれか.

- アラニン

- グリシン

- チロシン

- プロリン

- ロイシン

5

問 35

尿酸で正しいのはどれか.

- 血漿中で酸化作用を持つ

- 血漿中濃度は朝より夜に高い

- 酵素法試薬ではウレアーゼが用いられる

- 核酸のピリミジン塩基の最終代謝産物である

- 血漿中の尿酸の溶解度は約7.0mg/dLである

5

問 36

血中薬物濃度測定で検体に全血を用いるのはどれか. 2つ選べ.

- ジゴキシン

- タクロリムス

- シクロスポリン

- メトトレキサート

- フェノバルビタール

2 , 3

問 37

過剰症を起こすビタミンはどれか. 2つ選べ.

- チアミン

- レチノール

- リボフラビン

- アスコルビン酸

- カルシフェロール

2 , 5

問 38

Child-Pughスコアに使用されるのはどれか. 2つ選べ.

- ALT

- γ-GT

- アルブミン

- コリンエステラーゼ

- プロトロンビン時間

3 , 5

問 39

血中アンモニア濃度で正しいのはどれか.

- 成人では性差がある

- 溶血検体で低値を示す

- 消化管出血により上昇する

- 採血後室温で放置すると低下する

- 動脈血のアンモニア濃度は静脈血より高い

3

問 40

LDで正しいのはどれか.

- 2量体である

- LD5は赤血球に多く含まれる

- 半減期が最も長いのはLD1である

- 健常人血清ではLD3の割合が最も高い

- LD1はM型のサブユニットで構成される

3

問 41

酵素活性測定の酵素と基質の組合せで正しいのはどれか.

- ALP − 4-ニトロフェノール

- ALT − L-グルタミン

- AST − ピリドキサルリン酸

- CK − N-アセチルシステイン

- α-アミラーゼ − 4,6-エチリデン-4-ニトロフェニル-マルトヘプタシド

5

問 42

尿細管機能の評価に用いられないのはどれか.

- シスタチンC

- α1-ミクログロブリン

- β2-ミクログロブリン

- 肝臓型脂肪酸結合蛋白〈 L-FABP 〉

- N-アセチルグルコサミニダーゼ〈 NAG 〉

1

問 43

eGFRで正しいのはどれか.

- 採尿が必要である

- 算出に年齢を用いる

- 基準範囲に性差がある

- 尿細管機能を評価する

- 検査前に絶食が必要である

2

問 44

糖尿病精査のため来院した患者の検査結果で糖尿病型を示すのはどれか. 2つ選べ.

- HbA1c 7.1%

- 随時血糖値 210mg/dL

- グリコアルブミン 21.5%

- 75g経口ブドウ糖負荷試験1時間血糖値 220mg/dL

- 75g経口ブドウ糖負荷試験2時間血糖値 180mg/dL

1 , 2

問 45

子宮体癌で正しいのはどれか.

- 扁平上皮癌が多い

- 好発年齢は30歳代である

- 我が国の患者数は減少傾向にある

- エストロゲンの長期投与がリスクとなる

- ヒトパピローマウイルス感染に関係する

4

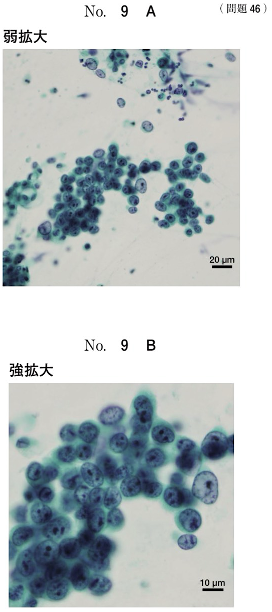

問 46

自然尿検体のPapanicolaou染色標本の弱拡大写真Aと強拡大写真Bを別に示す. 考えられるのはどれか.

- 円柱上皮細胞

- 尿路上皮細胞

- デコイ細胞

- 尿路上皮癌細胞

- リンパ腫細胞

4

問 47

成人男性の剖検時の臓器重量で正常範囲内なのはどれか.

- 脳 − 700g

- 甲状腺 − 100g

- 心臓 − 300g

- 肝臓 − 500g

- 脾臓 − 400g

3

問 48

中和処理が必要な脱灰液はどれか. 2つ選べ.

- エチレンジアミン四酢酸〈 EDTA 〉

- 塩酸

- ギ酸

- 硝酸

- トリクロロ酢酸

2 , 4

問 49

Nissl小体が染まる色素はどれか.

- アニリン青

- クレシル紫

- クリスタル紫

- アゾカルミンG

- ルクソール・ファスト青

2

問 50

最も感度が高い免疫組織化学染色法はどれか.

- 直接法

- 間接法

- ポリマー法

- ABC法〈 アビジン・ビオチン・酵素複合体法 〉

- PAP法〈 ペルオキシダーゼ・抗ペルオキシダーゼ法 〉

3

画像の出典:厚生労働省 第70回臨床検査技師国家試験問題および正答について 午後 別冊

《 第70回 午後:問51〜問100の問題はこちら 》